【セミナー記事】なぜ今“体験”が求められるのか? 体験型コンテンツのはじめ方

ビジネスを変える体験型コンテンツ入門 全2回

【第1回】なぜ今“体験”が求められるのか? 体験型コンテンツのはじめ方

本記事は、2025年7月22日に実施したデジマサロンのセミナー内容の記事です。

■『体験』が求められる背景

体験が求められる背景として、3つの要因があります。

■1. 「モノ」から「コト・イミ」への消費マインド変化

単なる所有のモノ消費だと充足していて差別化が難しいなかで、体験・共感といったコト消費・イミ消費に価値を感じる消費者が増えています。加えて、コト消費と体験が結び付けられることが多いですが、このコトとイミはハイブリッドになって来ていて、共感も体験を伴って起こりやすいというのが実情です。なので、価値提供の手段として体験を選択するのは効果的です。

■2. SNSによって体験・共感が可視化される時代

私たちの生活と切っても切れないツールであるSNSで何をしているのかを考えてみると、体験や共感の可視化に他ならないと私は考えています。一方これらのSNSは日常的にコミュニケーションに使われたり、そのキッカケになっていることから、体験によってコミュニケーションが創出されている実態があるとも考えられます。

■3. 体験者だけでなく、拡散による認知を狙いやすい

実際の体験者への価値提供の他、SNSを通じた拡散による認知を狙いやすいです。体験者が投稿した内容が二次的に波及していって、大きく注目されることもあります。

このように消費マインドや消費行動の変化から、体験を伴うコンテンツやそれによる価値提供が求められ、その効果も期待されるようになってきています。

■『体験型コンテンツ』とは何か?

体験型コンテンツとは、ユーザーや参加者の能動的関与を要する五感や感情に訴えるコンテンツとここでは定義しています。

この能動的な関与というのは、たとえばその場に足を運んだり、何かチケットを購入したり、自分が何かしらのアクションを起こした結果何かを得ることができるというのを指しています。

裏返すと、単なる視聴・閲覧、はたまた鑑賞のような、受動的な関与のコンテンツとは異なると考えています。たまたま街中で目にした絵やスマホで流れてきた動画は体験型コンテンツと呼ばないのではないでしょうか。ただ、展示のような形で編集された空間は能動的にそれを味わう体験型コンテンツになりえます。

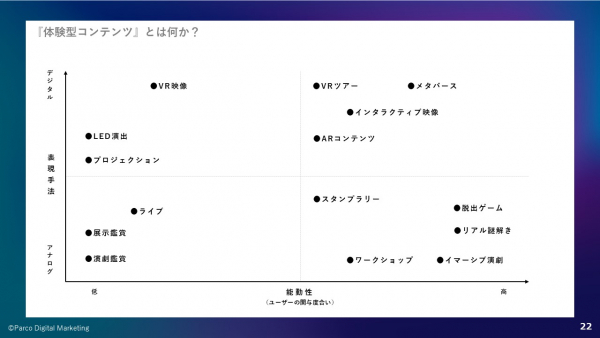

上の図は、代表的な体験型コンテンツを、表現手法と能動性の2軸のマトリクスに置いたものです。

■デジタル寄り×能動性低め

LED演出やプロジェクションなどがあります。これらはともするとただの視聴・閲覧になってしまう場合も多いです。ただ、規模を拡大したりデジタルで何を表現するかの工夫で、しっかりとした体験型コンテンツとして提供することができます。LEDやモニターを情報発信の道具として使うケースは非常に多いのですが、演出として活用することでぐっと幅が広がります。

■デジタル寄り×能動性高め

ARやVRツアー、メタバースが該当してきます。これらの特徴として視点の自由さやユーザーの操作・動きによって演出を加えることができます。

■アナログ寄り×能動性低め

従来からある体験型コンテンツで視聴寄りではあるのですが、演出や空気感含め緻密に練られていて、良質で体験のイメージがつきやすく、期待感の抱きやすいコンテンツです。オリジナルで作る場合もありますが、人気のアーティストや作品を起用する場合が多く、いわゆるファンが集まり体験者の熱量も非常に高いです。

■アナログ寄り×能動性高め

参加者の積極関与によって成り立つコンテンツです。参加者が消極的だと、展開していかない、止まってしまう、そういう性質のコンテンツです。参加者は、そのコンテンツの中のキーパーソンになりロールプレイのように役割が与えられるため、積極的な参加が必要です。その代わり、参加者が殻を破って一生懸命体験したときの没入感や感動は強いものになっています。

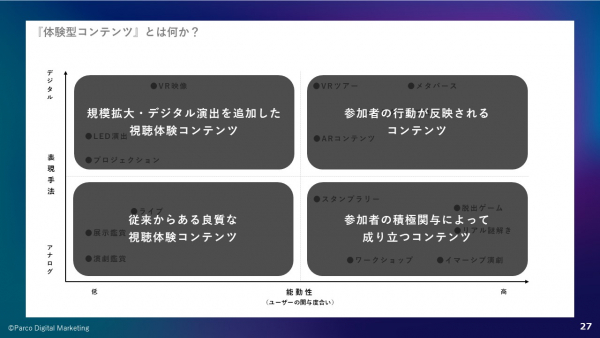

紹介した縦軸、横軸は、その効果に目を向けると以下のように捉えることもできます。

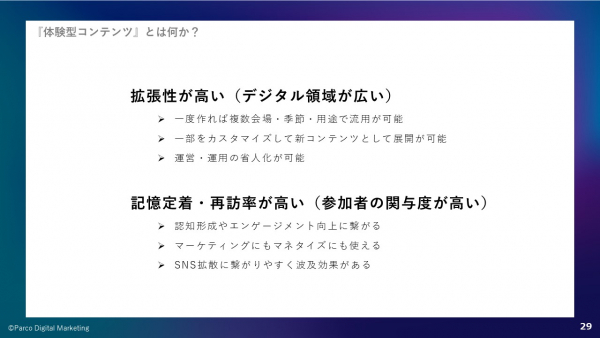

デジタル領域が広い=拡張性が高い

能動性が高い=記憶定着・再訪率が高い

また、近年注目を浴びている関連キーワードとして「没入(イマーシブ)」が挙げられます。

世界観の作りこみと、体験者をのめり込ませる(没入させる)アプローチが、様々な形で試行錯誤されています。

■良い『体験』を作るポイント

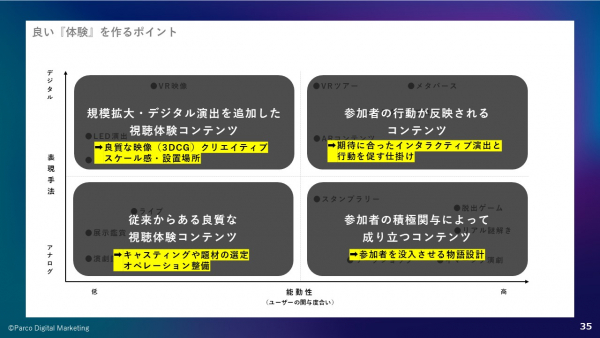

前述の4象限ごとに良い体験を作るポイントを挙げると以下のようになります。

左上:クオリティの高いクリエイティブとスケール感。

右上:インタラクティブ演出とそれを促す仕掛け

左下:キャスティングや題材(作品・テーマ)選定と運営オペレーション

右下:参加者を没入させ、当事者にするような物語設計

その上で、体験設計で考えたい、共通するポイントとして挙げられるのが以下の3点です。

■どのように態度変容・行動変容を起こしたいか

プロモーションや販促施策などと同様に体験者の変化を考えます。体験型コンテンツは特に表現の方に意識が向かいやすいので注意が必要です。立ち返るべき、顧客にどのような変化をもたらしたいかというのを常に意識することが重要です。

■情報設計だけでなく感情設計をする

事前の告知から体験後までを通して、「情報の結果感情がどう変わるか」ではなく「起こしたい感情変化のためにどのような情報を与えるべきか・あるいは与えないか」という視点で考えていくことが大事です。

■余白をつくる

稀に体験者が提供する我々の予想しない楽しみ方をし始め、そこに強い体験や想いが生まれます。そのような自由に楽しむ現象が起こりうる余白を作ったり、それが起こった時に提供側として乗っかる、という姿勢が大切です。

■最後に

消費者が求めることが年々変化している中において、どのような価値提供ができるかを考えるときに、「モノを売る」から「コトを生む」へ提供側も変化してくことが求められます。

多種多様な消費者ニーズに対応する手段として、「体験」を1つの軸にして価値を提供していく選択肢を作ることが大切です。